“学习时间娱乐化,休闲时间教育化”,早有高校老师如此预言。如今,未来已来。搭建大规模在线课程平台的大学不在少数,而“线上+线下”的混合式教学由于突破了传统课堂的教学时长和物理空间局限,赋予学生更多灵活性和自由度,同时又通过线下环节部分弥补了师生互动的不足,因而日渐受到接受和认可。

那么混合式教学,是否可以像乐高积木那样任意拆分和拼接?“网红”课程常以幽默个性出圈,这是否应该成为混合式教学的标准?老师在给予学生更大自主空间的同时,如何保证课程达到既定目标?课程在设计之初需要遵守哪些原则,才不悖离师生对于高效课堂的探索初衷?……

10月19日下午,第46期FD-QM高等教育混合在线课程质量标准研修班在上海师范大学启动。这一标准由复旦大学教师教学发展中心与美国在线教育质量保障机构“Quality Matters”合作开发,围绕“以学为中心”理念,致力于提升教师混合课程的设计水平,保证学生学习质量。

上海师范大学教育学院教师发展中心常务副主任、上海市民办高校教师专业发展中心常务副主任徐雄伟教授,复旦大学教师教学发展中心主任陆昉教授,复旦大学教师教学发展中心副主任丁妍副教授,来自复旦大学的引导员教师团队以及50多位具有混合式教学实践经验的民办高校教师参加首次培训活动。

上海师范大学教育学院教师发展中心常务副主任、上海市民办高校教师专业发展中心常务副主任徐雄伟教授表示,混合式教学或将成为常态,而相较于传统教师,混合式在线课程的教师更像导演、管理者和资源提供者,更加需要自主学习、谋划的意识和努力。本次研修活动既是一次对既有教学经验的梳理、对以往困惑的解答,也是切身体会FD-QM标准之下的混合式教学的宝贵机会,希望学员们获得真实成长。

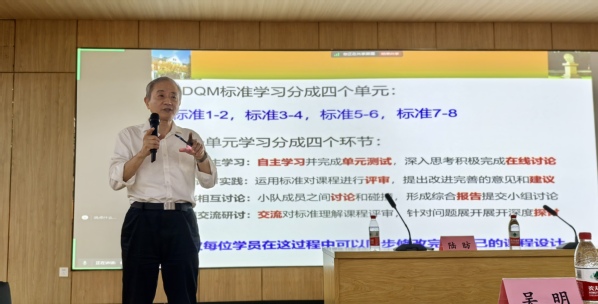

复旦大学教师教学发展中心主任陆昉教授用一个小时解读研修方案,身体力行诠释了FD-QM八大类标准的第一条:向学生明确说明应该如何开始课程学习。从为什么要建混合式在线课程、混合式在线课程有何特点,到研修班具体日程安排、各学习阶段任务、评分规则等等,陆昉教授逐一阐述。

围绕“以学为中心”的核心目标,FD-QM混合式在线课程标准又可以拆解为三个维度:以学生发展为中心的“学习目标”,以学生学习为中心的“学习活动”,以及以学习成效为中心的“学习测评”。三者相辅相成,共同构成了涵盖课程概况、学习目标、学业考评、课程教材、课程活动与学生互动、课程技术、学习支持、课程制作在内的八大类评课标准。

如何理解这些抽象的标准?

从本次研修的几个设计细节中可见一斑:还未正式开班,引导员教师团队已提前进行两次学员问卷调查、两次单元测试,排摸难点和学员主动程度,正是为了制定符合学情和发展需求的学习目标;本次研修较以往扩充了各环节时间期限,给予学员更充裕的时间自主安排,但同时,研修对于学员的学习任务、作业要求,包括评审表格格式、小组交流时间、自我介绍等细节都提出了具体、可衡量的要求,考虑的是对于学习成效的保障;而本次研修班在开班当天增设线下见面,所有引导员教师悉数到场,与小组成员面对面认识、交流、协商,凸显的则是学习活动设计中“促进学生互动交流”的原则……

开班活动后,引导员教师团队分别与小组成员见面。即日起至11月3日,他们将共同探索如何将传统的课程目标改为“学习目标”,如何基于布鲁姆教育目标分类金字塔,从学生视角将学习目标进行可量化设计,并将总体学习目标内嵌于不同单元学习目标中,让学习目标、学习任务设计以及考核方式逻辑互洽、有机结合。让我们拭目以待。