备战6个月,她从2253位竞争者中脱颖而出。60天里,她2次登上领奖台。

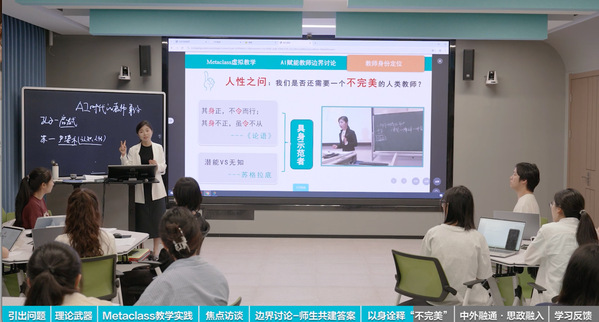

在第五届全国高校教师教学创新大赛中,上海师范大学教育学院教师发展中心青年教师杨婷及其团队凭借课程《AI时代的教育:原理与方法》荣获基础课程中级及以下组一等奖,刷新了学校在该项赛事中的历史最好成绩。该课程此前已获2024年上海高校市级重点课程建设项目立项,并摘得第五届上海市高校教师教学创新大赛基础课程组特等奖。

从讲台到领奖台,杨婷用6年时间完成了一次教学创新的深度实践。她是学生眼中的“网红教师”,也是众多默默耕耘的“青椒”之一。在教师节前夕,让我们走近杨婷,听听这位青年教育工作者的理想和思考。

“最重要的是形成闭环”

记者:北京领奖回来之后,忙吗?

杨婷:主要在休养身体。因为之前那个阶段实在是太紧张了,从2月份到8月份几乎没有休息过。

记者:听说你为了比赛还特地从欧洲飞回来一次?

杨婷:是的。得知可以提交市赛网评材料的时候,我正在联合国教科文组织终身学习研究所访学,所以特地从德国飞回上海。那天我下了飞机就去奉贤录课了。很多人问我倒时差怎么办?我说幸亏有时差,可以把5天当10天用。这样的节奏从校赛、市赛到国赛,持续了6个月。现在我会有“轻舟已过万重山”的感觉,但在过程中我非常焦虑。

记者:有人说教学比赛很大程度上是场表演,你怎么看?

杨婷:当我真正把比赛从头打到尾之后,我不这样想了。凡是比赛,它有没有表演的成分?我觉得一定是有的。比如说我很紧张,但我要表现的很从容;又比如我认为教学就应该是自然流淌的,但现在我要在规定时间内把评分点都呈现出来。

更重要的是,当我走完这一程之后,我发现资深评委能够一眼看出来你是不是在表演。比如教学实录里老师跟学生教学互动的部分,评委一眼就能看出来这个学生的回答到底是提前准备好的,还是课堂上经过老师引导、若有所思说出来的、其实并不是太完美的答案。评委会作出平衡和判断:这老师其实挺勇敢,她敢把真实的东西呈现出来。同样,在比赛现场汇报环节,评委也能够一眼就看出来你说的到底是假大空的问题,还是一个真实存在且可以落地解决的问题。

记者:能举个例子吗?你在比赛中展现了什么让评委发现杨婷这位选手讲的问题是真实存在、可以落地解决的?

杨婷:现场汇报是对于整门课程的呈现,包括最开始你为什么建这门课、你遇到什么问题、你用了什么方法、取得了什么样的成效……我到后来才明白,最重要的是形成闭环。而且成效并不需要描述得天花乱坠、用一箩筐论文佐证,但要跟你的问题、方法直接对标、挂钩,不然评委会判断这是假的。

记者:“研究问题——干预方法——可验证证据——循环改进”,你说的闭环其实就是教学学术的原则。

杨婷:是的。原来我认为自己在深耕教学,但后来我发现教学学术才是教创赛的起点和特点。这是我这次参赛很大的收获。

记者:对于未来打算参加此项赛赛事的更年轻的老师们,你有什么建议?

杨婷:“我教的东西学生到底有没有吸收?”“这个问题是不是真问题?”“问题到底有没有解决?”…… 如果不是比赛的压力追在后面,我们日常会不会有这么深刻的反思?不见得。所以我建议年轻老师们有机会都要去参加至少一次教学比赛,无问西东地去干,去积累经验。以赛代教、以赛代练,绝对会促进教学能力的提升。

“想让学生看到:杜威没有过时”

记者:说说参赛的那门课吧。《AI 时代的教育:原理与方法》提出三重追问——存在之问、工具之惑、未来之思。如今你的答案清晰了吗?

杨婷:“AI时代教育的存在之问”,这个问题源自于学生的真实反馈。他们会问我:“老师,都AI时代了,学教育还有用吗?”我追问为什么,学生的疑惑一是很多工作可以被AI取代,二是认为我们学的教育学理论已经不再适用、不再符合时代发展要求了。我是教教育学原理的,我就觉得这件事情我有责任。我不能让我的学生还没开始学就觉得没用了,我就想让他们用且还要用好,这是我解决问题的一个支点。所以我教这门课的方法和传统课程不同。传统课程教杜威的理论,从杜威是谁、他的背景开始讲到他的三大理论如何阐释,我不这样。我先提出核心问题,让学生讨论怎么解决。那解决方案不能空口胡说,我就带学生寻找经典理论能够回应现实问题的那个连接点。这时候学生自然就会觉得“哦,原来经典理论课还可以解决现实问题啊”。每一章每一节课我都这样设计,学生在这个过程中慢慢重拾对经典理论的信心。

第二个问题“工具之惑”是时代巨变带来的困惑。大家都知道AI可以赋能工作、可以提升效率,但我发现我的学生跟AI之间只是泛泛之交——我提个问题,你给个答案,收手了,满足了——结果他发现教师更不重要了。我就从这个点上突破,向他们展示工具不是这样用的。比如,DeepSeek的深度思考功能让思考变得可见。我提出问题,DeepSeek在给出答案前会先思考:“这个人可能是什么身份”“他提出这个问题可能的目的”“用户希望我能给他什么样的结果”等等。我让学生先去分析DeepSeek为什么这样,也就是学习AI的思考框架,我们一起做思维导图。这个时候,学生可能发现问题稍微改动一下,DeepSeek的思考就会不一样。所以在“学习思考”之后我们开始琢磨“学习提问”,最后才是“学习回答”。仅仅是这几步教法的创新,就可以回应学生对于“老师能做的,大部分AI也都能做”的疑惑。

记者:你想把AI真正还原成为工具,借AI教会学生拆解问题、解决问题,最终反哺学生的成长。

杨婷:对。我希望学生们在学习使用工具的过程中,会感觉到自己比以前更强大,而不是更弱小了。只有他们强大之后,才会对教师这个职业抱有更多敬畏感,而不会认为这是一个低门槛、人人都可以做的工作。我希望我的学生既可以运用AI,又可以超越AI,具备比AI更高阶的能力,包括驾驭技术的能力、职业道德、责任心、创新能力等等,所以我首先要让他们看到老师我也在努力。

“我对教学有热情,不想一开始就妥协”

记者:很多“青椒”抱怨“非升即走”压力山大,你的压力大吗?

杨婷:不是压力山大,是排山倒海大。

记者:最大的压力来自于哪里?

杨婷:就是科研压力,有点喘不过来气来,因为要决定你的生死存活。当你一直处于不安全感中的时候,是没有创造力的。当然我会付出很多努力,去年申请到了国家级课题。但当你卡在半山腰、就是冲不过去的时候,你就是非常痛恨自己,会跟自己较劲,放不过自己。

记者:那你为什么不把时间优先划给科研,反而在教学上花了大量功夫呢?教学、科研、社会服务、个人生活,你的优先排序是什么?

杨婷:我已经走过的路告诉我,我的优先选项是教学。个人生活我一直是放在后面的,也是不得已。但这不是我理性思考后的选择。最开始我是凭感觉去做事的。我对于教学有着自己的想法,或者说热情。我不想在一开始就把这些扔掉,所以我一直在坚持。

记者:好在殊途同归。拿下国赛第一,是不是可以松口气了?

杨婷:于我而言,选择做一件事情真正能让我坚持下去的,一定不是做这件事情能满足某个要求、能取得某个成果。我必须以做它本身为目的。当我在半年里完全置身于备赛过程中时,我完全理解了杜威的“教育无目的论”。我那么拼、那么努力准备,不是因为一定要拿到国赛第一,我也不知道我会拿国一,我只是投身其中、无问西东地去准备。如果有那么一刻,你能够说“我尽力了”“再给我一次机会,我也不可能更好了”,我觉得就成了。

记者:你几次提到对于教学有自己的追求。这种出于本心的热爱、不为柳成荫的低头插柳,动力来自于哪里?

杨婷:我遇到过很多困难,很多次我也想过草草对付一下就行了。但是每当我有这个念头的时候,我都觉得对不起我在北京的硕士生导师。就是那种感觉,我对不起他,我对不起他当年对我的培养。我是他全力托举才有现在这个样子的,我不能让他失望。

记者:而你现在也在全力托举你的学生们。

杨婷:这真的很神奇,原来我不明白,但现在我确实会有感觉,这就是传承。

记者:你心目中未来的理想教师是什么样的?

杨婷:对于教师这个职业,我真的是充满敬畏。作教师需要什么?需要爱心,需要奉献,需要方法。教师可以在某一刻不为自己,完全为别人奉献——这就是教师的职业魅力所在。国家大力弘扬的教育家精神正是超越现实、超越物质、超越一己私利的精神灯塔。虽然高山仰止,但我心向往之,我发自内心地敬佩。希望面对时代变革,有越来越多教师主动求变、回应时代和学生的需求,有越来越多人像我一样,遇到好老师、拥有改变命运的机会。

记者:太棒了。祝福你在成为教育家的路上越走越远,越走越顺。也提前祝你教师节快乐。

杨婷:祝天底下所有的教师教师节快乐。