成职教毕业生的职业光谱:从同一个起点,如何走出不同花路?

2023级成人教育学硕士 白秀丽

各位成人教育学、职业技术教育学大家庭的伙伴们:

时间过得真快,转眼间,迎新活动的热闹已经过去一个月了。看到一张张新面孔迅速融入,让这个大家庭活力满满,真的特别高兴!

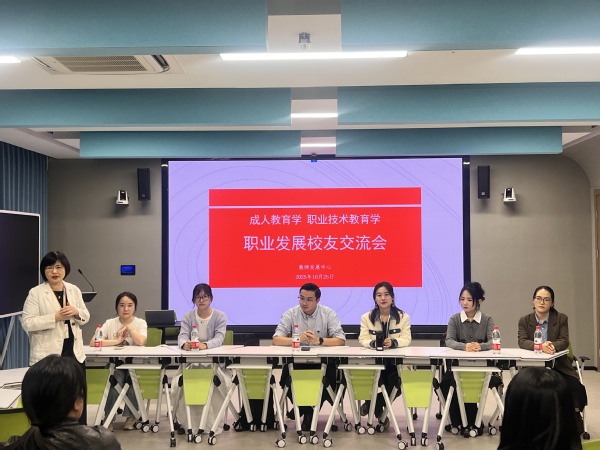

兴奋与好奇之余,不知道你们是否也曾被一些现实问题困扰过?比如——“咱们这两个专业,未来的出路究竟在哪里?”“在当下的就业环境里,我能找到心仪的工作吗?”“作为跨专业的学生,我该不该读博?”……别担心,这样的思绪我们都曾有过。而10月25日,由我们大家庭精心筹备的一场含金量超高的校友交流会,正是为了回应这些困惑而举行。6位已经闯出一番天地、在不同领域崭露头角的优秀学长学姐回来,和我们分享了最真实的成长轨迹与心路历程。

作为在现场从头听到尾的研三师姐,我最大的感触是:这里没有标准答案,但你可以看到精彩的“解题思路”。他们从同一个起点出发,为什么能开拓出五条截然不同的职业花路?

现在,就让我带大家重温这些独一无二的故事。

林晓琳,2021级成人教育学硕士(2024届毕业生),关晶老师指导,现为上海师范大学职业技术教育学专业二年级博士生

在“不确定”中把路走稳

“读博不是一拍脑袋的决定,而是在一次次尝试中确认的方向。”

晓琳师姐坦言,她并非一开始就目标坚定。在硕士阶段,她通过深入参与课题、撰写论文,才慢慢发现自己对学术研究的兴趣和耐力。她分享了一个关键细节:在研二升研三的暑假,她鼓起勇气,主动给心仪的博导发邮件,提前建立了联系,为申请铺平了道路。

“读博对心态是极大的考验,”她说,“网上能看到很多读博‘劝退’帖,所以抗压能力和自制力非常重要。” 她建议有志于此的师弟师妹,不仅要“尽早与导师沟通意向,重视学术积累”,更要学会“在压力中好好生活,就算暂时没申请上也不用特别焦虑,未来还有机会。”

李敏,2018级职业技术教育学硕士(2021届毕业生),关晶老师指导,现就职于上海市信息管理学校

用“科研”这把钥匙打开行政教学双赛道

“我们专业的同学进入中职,其实专业课并不见得对口。我们的核心竞争力是什么?是科研能力。”

李敏师姐的分享充满“逆袭”智慧。她本科是酒店管理,研二时通过导师推荐去中职校实习。一开始,人事老师并不看好她,觉得专业不对口。但她凭借在研究生期间锻炼出的扎实科研功底和出色的文字能力,在实习中主动承担了学校的书稿撰写和课题申报工作,让校长看到了她的独特价值。

“校长为什么愿意把核心工作交给我?因为很多老师科研能力偏弱,而这是我们研究生的强项。” 她以自身“行政+教学+班主任”的三重经历拆解了中职教师的岗位特性。“千万不要觉得毕业论文没用,你敷衍了事,等工作后才发现,那正是你能力的基石。

程啸,2015级成人教育学硕士(2018届毕业生),徐雄伟老师指导,现就职于安徽师范大学

在“所有活都干一遍”后找到天命

“我不知道要就什么业,所以我把学校能干的事情全部干了一遍。”

程啸师兄的经历是一部生动的“职业探索史”。他干过研会副主席、勤工助学岗、甚至一天2000块的赛车场零工。但他并非漫无目的,而是带着思考:“单位时间内,要么学到很多东西,要么赚到很多钱。如果都没有,就坚定拒绝。”

通过这样的排除法,他发现自己最大的成就感来源于学生工作。“在学生工作中获得的认可,是我工作结束后最大的能量补充。” 在明确了辅导员方向后,他针对性积累了兼职辅导员、参与新辅导员培训等经历。他甚至分享了一次失败的考试经历,告诫我们:“千万别把心仪的学校当作首考,先实战积累经验。”

王晨曦,2022级成人教育学硕士(2025届毕业生),徐雄伟老师指导,现为华东师范大学人才学专业一年级博士生

以行动为锚,破迷茫之局

“我曾是个很迷茫的人,直到把老师的建议变成具体行动。”王晨曦师姐坦言,申博后她一度因“积累不足”而深感焦虑。她的破局之道很直接:“手上有成果,是应对迷茫的关键。” 开学前,她静心将硕士论文改写成小论文,不为发表,只为给自己一份笃定的底气。

面对博士阶段的快节奏,她摸索出“任务分级+每日复盘”的秘诀。“不要给自己设限,当你真正去推进任务时,焦虑自然会减少。”“每晚给自己一个‘今天我很棒’的正向反馈,也很管用。”

她也提醒我们,博士生活远不止读书,从会务筹备到公众号运营,这些在学位点早已接触的实践,恰恰是未来最需要的综合能力。

王雨,2019级成人教育学硕士(2022届毕业生),马颂歌老师指导,现就职于上海市嘉定区马陆镇成人中等文化技术学校

主动“叠Buff”,在冷门赛道创造热度

“机会是留给有准备的人的,一定要在研究生期间使劲往自己身上叠Buff!”

王雨师姐的第一份工作是民办高校辅导员,虽然带给她成就感,但她始终惦记着更对口的成人教育领域。她分享了自己如何“主动创造机会”:研究生期间,她积极参与学位点的教师培训项目与会务工作,这些经历不仅锻炼了她的实操能力,也让她的简历在应聘成人学校时格外亮眼。

“领导们其实对‘会写’的要求很高,”她强调,“这份优势会让你非常出挑。” 面对目前成人学校“内部流动居多”的现状,她鼓励我们不要被动等待,而应主动关注各区官网信息,提前学习政策文件,用“实践+学术”的双重准备,等待并抓住那个可能的社会招聘机会。

马玫烨,2021级成人教育学硕士(2024届毕业生),马颂歌老师指导,现就职于上海市浦东新区福山外国语小学

用“科研式”求职,把选择权握在手中

“当最想去的成人学校没有招聘名额时,我没有灰心,而是立刻转向,用尽全力攻克小学教师这个备选方案。”

马玫烨师姐的求职故事,堪称一份信息搜集与策略分析的范本。她原本的目标是成人学校,但当这条路暂时不通时,她迅速调整方向,制作了详细的各区教师招聘信息汇总表,对每个区的招聘流程、人数进行比较分析。她分享了自己如何主动给学校人事打电话确认名额,如果把求职当成一个研究项目,利用“互学习APP”“空中课堂”等一切资源备考的故事,最终,她成功入职一梯队小学。“不要害怕改变方向,重要的是你为自己选择的每一条路,都做好万全的准备。”

导师点睛:从“路径选择”到“价值塑造”

聊完这些鲜活的故事,再来听听导师们如何为我们梳理脉络、指引方向。

徐雄伟老师语重心长地提醒我们,职业规划的起点是精准的“自我认知”。“我希望大家在入学半个学期至一个学期内,与导师深入沟通,想清楚自己未来要做什么。避免好高骛远,要正视自身优势与社会现实。” 他进一步指出,研究生阶段不仅是知识积累,更是人格塑造的关键期。他特别强调了“信守承诺”的社会契约精神:“一旦你请求导师为你推荐工作并获得了机会,请你务必遵守承诺。这不仅是个人诚信的体现,也关乎学位点的集体声誉,这是一种负责任的社会行为。”

关晶老师用“早规划”和“硬本领”两个关键词作为总结。“‘早规划’是职业发展的关键节点,无论是考博的学术准备,还是意向教师岗位对目标学段的了解,都需要前瞻性布局。” 她强调,所有的理想岗位和编制背后,最终依赖的都是“硬本领”。“这三年学习,应该聚焦于能力的根本性提升。学业与就业是相辅相成的统一体,不要因为短期的就业焦虑而忽视了构建你长期竞争力的专业学习。”

马颂歌老师观察到了校友们成功的底层逻辑。“无论是程啸对自我优势的实证分析,还是马玫烨对招聘信息的系统梳理,都是研究性思维在职业选择上的完美迁移。这种发现问题、分析问题、解决问题的能力,是学生在求学期间需要训练的核心素养,它让你在任何领域都能脱颖而出。” 最后,她提醒我们,在关注内在积累的同时,也需注重“专业形象”的外在呈现,“得体的外形管理,日常参与事务应保持积极态度,这本身就是你专业素养的一部分。”

这场交流会,没有给我们任何“标准答案”,却给了我们更宝贵的东西——一群鲜活的榜样,一套可迁移的方法论,和一份师长智慧的有力托举。

不必焦虑。不必复制。珍惜在这里的每一天,在学位点给予的丰富资源里,找到属于自己的独一无二的路。

让我们一起走,在路上遇见更好的自己!